2015汉姆联队四川助学行

又是新的一年!

每一年,不管生活如何变,这件事不会变,千万里路程遥远,心永远相连。

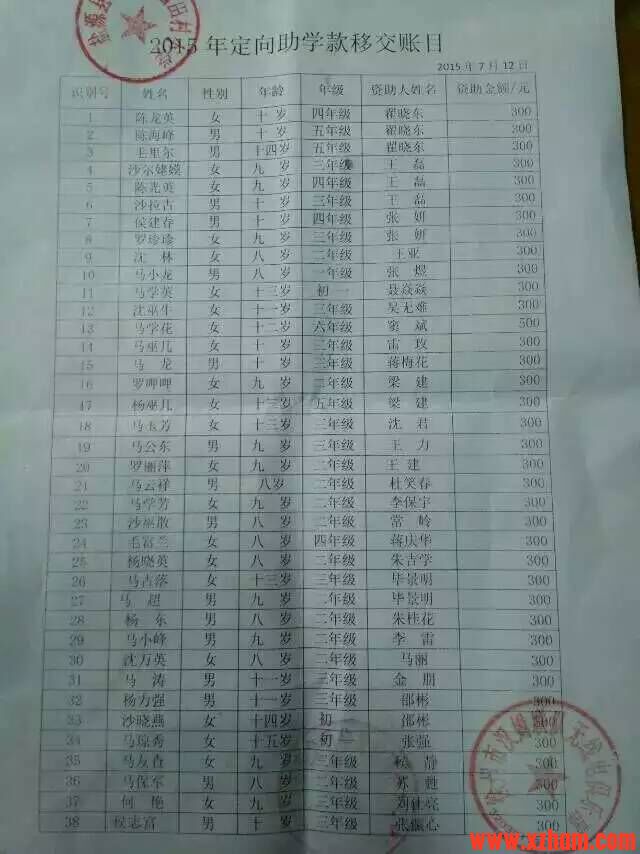

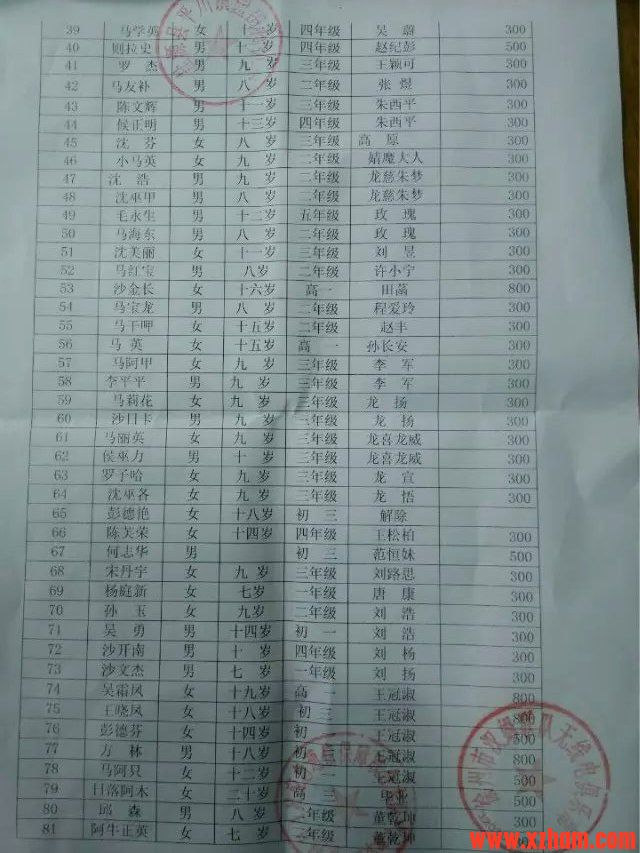

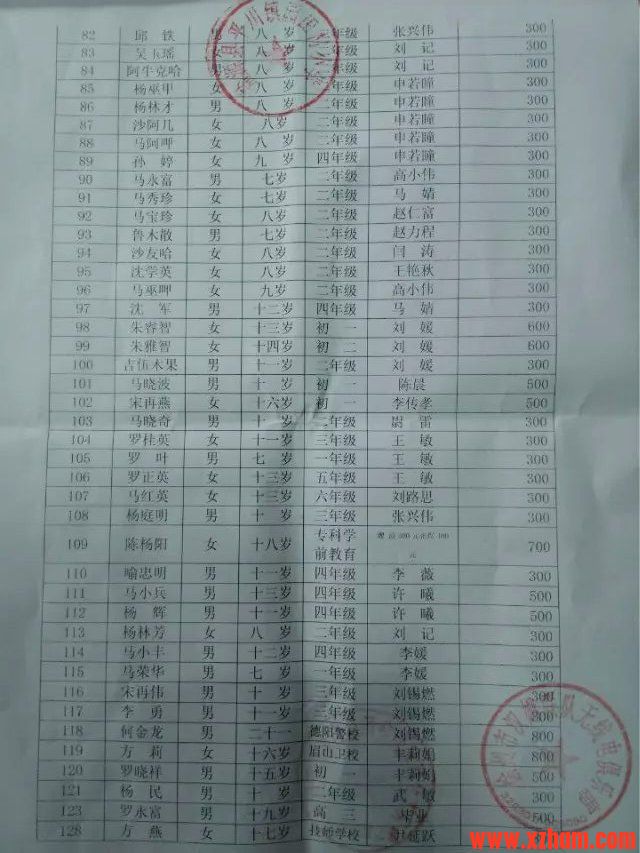

2015年7月10日上午8点徐州火腿之家Ham联队2015大凉山助学车队一行三车12人从中国矿大南湖校区东门出发,途经江苏、安徽、河南、山西、四川五省。车队穿西安、出函谷、越秦岭、过成都、奔西昌,一路风餐露宿,全程2000多公里于12日凌晨平安抵达目的地:四川省凉山彝族自治州盐源县平川镇园田小学。整个行程用时九天,往返5000多公里,带去助学款五万余元,物资将近八吨。目前成功受助的学生有157人。

每一次的行程,都是爱的连线,这弯弯曲曲的路线图,写着这座城市和那座大山紧密相牵!

徐州Ham联队爱心助学车队成了连霍高速和京昆高速上一道亮丽的风景。京昆高速秦岭段修路较多,部分路段拥堵。很多驾驶员看到车身上“大凉山爱心助学”的字样以及车上的物资主动给车队让速让道,让车队先行。车队超车时,被超车辆鸣笛致敬。11日车队在G5高速汉中服务区露营,大家在收拾营地时,来自山东济宁的一位旅游车领队主动联系爱心车队领队,表达了愿意加入助学团队,为山区孩子尽一份力的愿望。车队进入四川境内,特别是进入凉山彝族自治州境内后,很多当地驾驶员在超车时、在服务区都向车队竖大拇指点赞致敬。

他们是最帅的哥哥们 天还没大亮的清晨 一场为爱而行的行程

路,孩子们要走很久这样的山路上学。。。。。

熟悉并经常关注网站的朋友们都知道,这样的上学的山路,真的很少,更多的是更难走的崎岖路。用最好的美食招待远道而来的客人们。。。。。。每一次,看到这一碗土豆的时候,感慨万千。

从什么时候开始,这座大山和我生活的城市,因爱而相连。

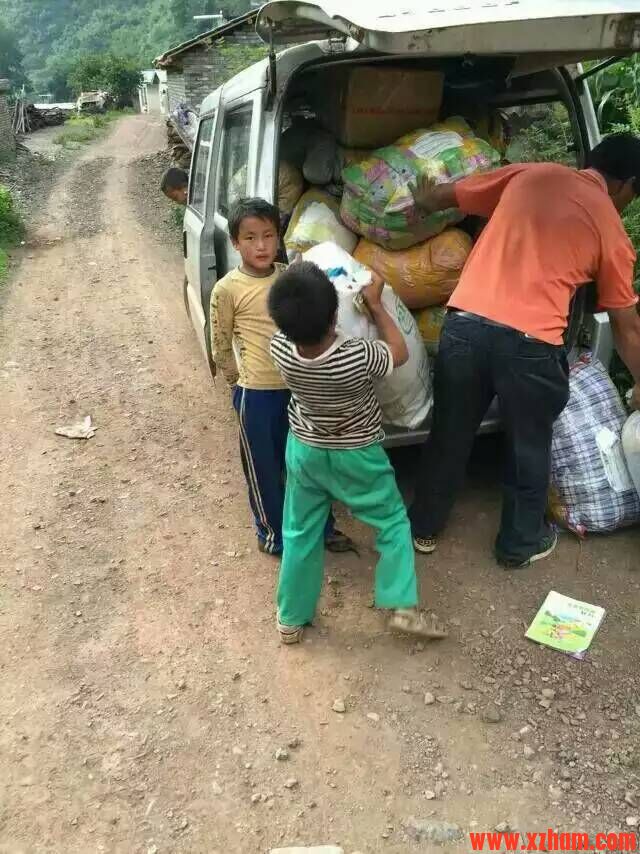

出行之前,已经往大凉山园田小学邮寄了数吨的捐助物资。前往大凉山的车上依旧满载。

爱心市民捐赠的校服、手电筒、雨伞、胶鞋、书籍、作业本等生活、学习用品。

孩子们说,徐州的叔叔阿姨每次的到来,就像过年一样高兴!

园田小学只有72个学生,分别在一到三年级就读。这所学校只有3个老师。其实从严格意义上来讲,这所学校没有一名正式老师。代理校长职务的马阿牛只是一名民办教师,另外两位老师是助教老师,一位来自江西,一位来自河南。这两位助教老师一年后将离开凉山。

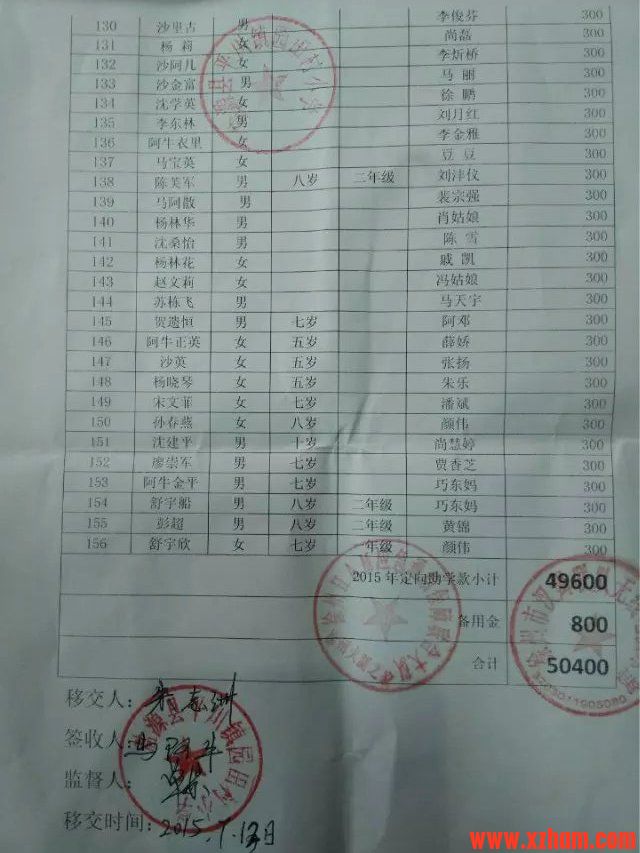

在众多志愿者和家长的监督下完成了物资和助学款的移交。马老师点验过后和监督人一起签字盖章。

并

一:核对了最新的基本助学信息。

二:落实高中生以上的大龄学生最新的信息和动向。

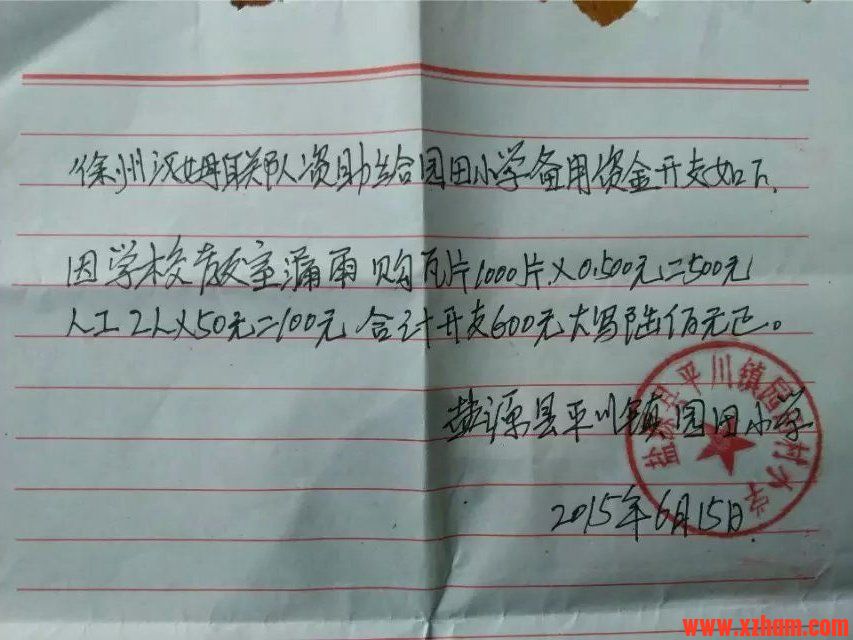

三:每年预留给马老师的机动备用金的支出情况。

四:捐款,物资核对签字盖章回执。

五:采集学生新年的照片资料。

六:落实今年去往徐州度暑假的学生情况。

七:与学校老师及家长的会谈交流。

八:2015年推出的受助人交接工作

每一次的凉山助学行,都有一个必不可少的项目,家访。

以下内容摘自2015年7月17日彭城晚报。

沈德清家里没有桌凳,他蹲在地上,一口口塞着白米饭。

山里一早天气凉,沈学英穿着心爱的裙子拉着弟弟,沿着小路往学校赶。

沈学英的家里连张床也没有,最值钱的“家具”或许就是堂屋的这个火盆。

山里和平原不一样,不到大凉山无法想象这里的孩子从家到学校是怎样的艰辛。

距离学校最远的18位同学,每天要走4个多小时的山路,翻越3座大山才能到学校。夏天白天时间长,可以天亮出发。到了秋冬季,这18个孩子凌晨四点起床,五点出发,打着火把到学校。

记者决定走一遍孩子每天都要往返的上学路。马阿牛老师笑着说:“你没走过山路,走不来!你要是走的话,估计得到大山里过夜了。”

记者执意要体验一把,马阿牛老师让儿子小马做向导,带着记者进山了。出了学校门,绕过一条小溪就是一个大约60度的陡坡。爬上去记者已经是气喘吁吁。GPS显示,这里海拔2700米。

山路越来越陡,一侧是绝壁,一侧是悬崖。越往上走,路也越窄,只能容两人并排通过。

在徐州,很多孩子上到初中可能还要家长接送,但这里的孩子,哪怕是上一年级的孩子,甚至是学前班的孩子,都需要独自走山路到学校。“冬天放学之后,孩子们走到这里,天大约就黑了,需要打着火把过去呢!”小马在旁边提醒。

“这么窄的路,下面就是百米深的悬崖,打着火把抹黑过去?开什么玩笑?”记者问。

“没开玩笑。前面的路更险。需要再翻过两个山头才能到。”小马说。

顺着小马手指的方向,远远地看到一条羊肠小路从前面的山上曲曲折折地悬下来。目测前面垭口大的海拔高度应该在3700米左右,记者再无爬上去的勇气。如果真的要爬过去,估计真的像马阿牛老师讲的那样在山里过夜了。

此次进山,车队带来了爱心人士捐赠的300多个手电,既有随身携带的小手电,也有手提式LED强光手电。虽然山路依然惊险,但是今年冬天,孩子们上学再也不需要点火把了。

返回的途中,面对接近60度的下坡,记者的腿已经发软。无法想象刚才是怎样爬上来的。

小马说,学校里80%以上的孩子都要翻过2个山头才能到学校。遇到下大雨,很多孩子中午才能到学校。

一家人的早餐

赶到沈德清家里时,他正在吃早饭。9岁的沈德清距离学校比较近,大约走50分钟就可以到。

沈德清家里没有桌子,他就蹲在地上看着一碗白米饭往嘴里塞。沈德清的旁边是一个锅,盖得严严实实。

记者揭开那口锅,里面是水煮土豆白菜。征得沈德清的同意,记者从锅里捏起一块土豆片塞进嘴里。除了盐没有放任何佐料。皱着眉头勉强咽了下去。

“好吃吗?”记者问沈德清。

沈德清往嘴里塞一口米饭,狠狠地点了点头。

沈德清还有一个姐姐,今年18岁,在镇上读初中。虽然沈德清家徒四壁,但是沈德清的父母并不觉得自己穷,孩子在平川镇读初中这在村里就是让人艳羡的资本!

沈学英一家6口人,住在不足10平方米的窝棚里。家徒四壁说的就是她家,甚至连一张床都没有。堂屋正门是一个火盆,左侧是一个藤条编织的床台,已经看不清颜色的彩条布铺在床台上。沈学英失明的二弟趴在上面玩。

看到眼前的情形,记者愣在那里一时不知道该如何采访。

沈学英的父亲说着记者听不懂的方言。小马翻译说:“他是让我们坐。”但是屋里连个凳子都没有,火盆边只有一个不足10厘米高的木桩,沈学英的父亲有点不好意思,自己蹲在火盆旁边低着头、红着脸,像做错了事的孩子。

沈学英家堂屋正门的地面湿湿的,抬头能看到上面几片瓦。

沈学英家主要收入来源是靠种花椒和核桃。“再难,也得让孩上学。不上学咋行?谢谢你们这些好心人,孩身上的衣裳还是你们上年给的,给了好几件呢。”沈学英的父亲指着墙上挂着的几件衣服说,“孩今天上学拿的伞也是你们给的。学费也是徐州的好心人给交的,太谢谢了!如果有机会真的很想到徐州,亲口给好心人说一句谢谢呢。”

无论记者问什么样的问题,沈学英的父亲全都以“谢谢”作为回答。

丈量大凉山与梦想的距离

马红英今年14岁,她是园田小学走出来的最优秀的学生。今年暑假,她考上了盐源县中学,这让她第一次走出镇子。

马红英在园田小学读书时,每天要爬两个山头,历时两个多小时。“虽然我每天往返于学校和家,要走很远的山路,但是我一点都不觉得远。其实我在丈量家与梦想之间的距离。我想考入复旦大学,当我往返家与学校的距离,足以让我走出西昌、走出大凉山;当这个距离达到我家与复旦大学的长度,离我走出大凉山就不远了。”

“为什么要走出大凉山?”

女孩哭了。

她说:“因为我爱她!我不想让阿爸阿妈这么辛苦。”

好像记得,某日在群消息里看到这样一段对话。

随行的记者,将资料文稿发给编辑。编辑去电六次核实,打死都不信一年级学生打火把上学,不信还有村子没有电,不信村委会会腾出来当教室,不信一家六口没有一张床。。。。。。。。。。。。。。记者说,没来大凉山之前,不清楚队长为什么要这么多手电筒,为什么要这么多洗衣粉。。。。。

其实每个不相信,每个不明白的背后,都是所有人爱心的传递,都是一份传奇!

看到这样的眼神,是不是心很疼很疼。

看到他们笑容的那一刻,是不是觉得所有的付出都是值得的?

这不是变形计,这只是一个城市里一个小小的团队很多年的努力下,终于在去年实现的可以为孩子们做的一个小梦想罢了!

如果未曾来过徐州,她的笑容不会是今天这样。充满笑容的脸上,写的是满满的自信。。。。。。。。。。。。。。。。那些曾经在笔下流转的文字,记录过我们手牵手的爱!

Comments are closed.